Frühstück

im Atelier

Frühstück

im Atelier

Eduard Manet (1832-1883)

1868, Größe 118,3 x 154 m, Öl auf Leinwand,

Neue Pinakothek, München

von Alev Lenz, Jahrgangsstufe 12

| Luitpold-Gymnasium München Leistungskurs Kunsterziehung |

Frühstück

im Atelier Frühstück

im Atelier

Eduard Manet (1832-1883) 1868, Größe 118,3 x 154 m, Öl auf Leinwand, Neue Pinakothek, München von Alev Lenz, Jahrgangsstufe 12 |

| Das Bild gibt mir das Gefühl, einer in Gedanken erstarrten Situation beizuwohnen. Als Betrachter fühlt man in seinen Gedanken ebenso isoliert, wie die dargestellten Personen, deren Beisammensein so charakterisiert ist, daß jeder für sich ist, seinen Gedanken nachhängt. Regt einen das Bild dadurch vielleicht zum Nachdenken über sich selbst an, indem es keinen Einbezug in die Gedanken der anderen Personen bietet? Läßt diese Isolierung, diese „Uneinbezogenheit“ Freiraum zur Selbstreflektion oder fühlt sich der Betrachter einfach nur allein, vielleicht sogar beleidigt und wendet sich vom Bild ab? Ich, für meine Person, bleibe an diesem Bild hängen und lasse mich, gerade weil die an mir vorbeigehenden Blicke nicht unbedingt einladend wirken, von der melancholischen Stimmung forttragen. |

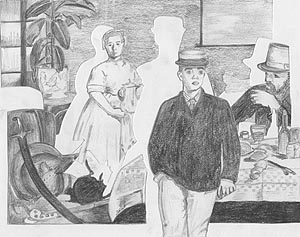

Manet malte dieses

Bild im Jahre 1868. Er nannte es „Le déjeuner dans l’atelier“. Das

Bild ist, wovon der Titel eher ablenkt, wohl ein Portrait des unehelichen

Sohnes der Pianistin Suzanne Leenhoff, Lèon Koella-Leenhoff, dessen

Vater Manet wahrscheinlich selber war. Zu sehen sind drei Personen, von

denen ein junger Dandy, Lèon, die Hauptfigur abgibt. Halb sitzt

er, halb lehnt er an der vorderen Tischkante. Alles andere ist ihm zu-

und untergeordnet. Wie zum Beispiel die beiden anderen Personen, ein

Zigarrenrauchernder Herr und eine Bedienstete, die beide im Hintergrund

stehen. Ebenfalls im Hintergrund, aber relativ auffällig im Gegensatz

zu dem Herrn und der Frau, befinden sich ein bunter, mit Vögeln verzierter

Blumentopf, sowie eine Fenstertür und eine Landkarte, die eher mit

dem Hintergrund verschwimmen. Stuhl und Tisch sind mit zahlreichen Gegenständen

stillebenartig gedeckt. Reste vom eben erst beendeten Frühstück

finden sich rechts auf dem Tisch und ein Ensemble historischer Waffen,

Helm und Säbel befinden sich links auf einem Sessel. Auf diesem Sessel

sitzt aber auch eine leicht zu übersehende, sich putzende Katze. Nicht

nur die Katze ist mit sich selbst beschäftigt, sondern auch die im

Raum befindlichen Personen. Der Herr raucht und bläst in einer stillen

Aktion Rauchwolken in die Luft. Ebenso Aktionsarm erscheint die Bedienstete,

die gerade mit einer Kaffekanne beschäftigt zu sein scheint. Allen

gemeinsam ist ein erstarrter Blick, der irgendwohin in gedankenversunkene

Ferne schweift. ein

Zigarrenrauchernder Herr und eine Bedienstete, die beide im Hintergrund

stehen. Ebenfalls im Hintergrund, aber relativ auffällig im Gegensatz

zu dem Herrn und der Frau, befinden sich ein bunter, mit Vögeln verzierter

Blumentopf, sowie eine Fenstertür und eine Landkarte, die eher mit

dem Hintergrund verschwimmen. Stuhl und Tisch sind mit zahlreichen Gegenständen

stillebenartig gedeckt. Reste vom eben erst beendeten Frühstück

finden sich rechts auf dem Tisch und ein Ensemble historischer Waffen,

Helm und Säbel befinden sich links auf einem Sessel. Auf diesem Sessel

sitzt aber auch eine leicht zu übersehende, sich putzende Katze. Nicht

nur die Katze ist mit sich selbst beschäftigt, sondern auch die im

Raum befindlichen Personen. Der Herr raucht und bläst in einer stillen

Aktion Rauchwolken in die Luft. Ebenso Aktionsarm erscheint die Bedienstete,

die gerade mit einer Kaffekanne beschäftigt zu sein scheint. Allen

gemeinsam ist ein erstarrter Blick, der irgendwohin in gedankenversunkene

Ferne schweift. |

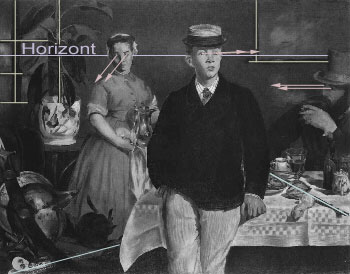

Die

Bildfläche erhält durch Betonung horizontaler und vertikaler

Bildlinien eine ruhige, statische Wirkung. Ganz deutlich wird diese Konstellation

beim Fensterrahmen und der Landkarte, die parallele Linien und rechte Winkel

zum Tisch ausbilden. Die Körper der drei Personen zerteilen als vertikale

Achsen die querformatige Bildfläche. Diese relativ strenge Architektur

reflektiert Ausgewogenheit, Ruhe und Richtigkeit der Situation. Zahlreiche

gebogene und runde Formen kontrastieren die rechtwinklige Ordnung: der

in der linken Bildecke lehnende Säbel, der Helm, der Arm der Bediensteten

und die Katze, die wirklich fast kreisrund ist sowie die Köpfe und

der große Topf für den Gummibaum. Ein  exemplarisch

wirkendes Bildelement für die von Manet offenbar gewünschte Balance,

aber auch Spannung der Komposition findet sich auf dem Frühstückstisch.

Das Messer als gerades, flaches, auch rechteckiges Element steht im Gegensatz

zur sich unmittelbar daneben befindenden Zitrone, die durch ihre spiralenförmig

aufgeschnittene Schale eine perfekt Rundheit beschreibt. exemplarisch

wirkendes Bildelement für die von Manet offenbar gewünschte Balance,

aber auch Spannung der Komposition findet sich auf dem Frühstückstisch.

Das Messer als gerades, flaches, auch rechteckiges Element steht im Gegensatz

zur sich unmittelbar daneben befindenden Zitrone, die durch ihre spiralenförmig

aufgeschnittene Schale eine perfekt Rundheit beschreibt. |

Die Ausrichtung des

Gewehrs und des Messers im Vordergrund des Raumes zielen beide nach hinten

in den Bildraum. Der Hintergrund enthält glatte, waagerechte und senkrechte

Linien, keine Form und Richtung suchenden Linien, den Stamm des Gummibaumes,

die Fensterbalken (quer und senkrecht ) und den Rahmen der Landkarte an

der Wand. Dadurch wirkt der Hintergrund geregelt und aufgeräumt, fast

langweilig. Der

Vordergrund bietet jedoch eine Verdichtung von Material und (Aus-)Richtungen.

Das Messer, das als Messer natürlich scharf ist, und das Gewehr, das

ebenfalls Bedrohung oder Gefahr ausstrahlt, bilden eine gewisse Spannung

in Richtung des Jungen. Der

Vordergrund bietet jedoch eine Verdichtung von Material und (Aus-)Richtungen.

Das Messer, das als Messer natürlich scharf ist, und das Gewehr, das

ebenfalls Bedrohung oder Gefahr ausstrahlt, bilden eine gewisse Spannung

in Richtung des Jungen.

Die Raumillusion erreicht Manet damit, daß die im Hintergrund stehenden Dinge und Personen verschwimmen, wie beim fotografischen Effekt der begrenzten Schärfentiefe. Somit bildet er eine Distanz zwischen den Personen aus. Das Gesicht des Jungen steht im Vordergrund und ist detailiert und sehr gut zu erkennen. Die Personen sind hintereinander aufgereiht und bilden etwas kulissenhaftes auf engem Raum. Es wirkt alles wie ein Bühnenbild für den monumental, fast in Bildmitte aufgestellten Jungen. Ein Horizont, oder Linien die zu einem Fluchtpunkt führen, sind in diesem Bild von keinem geometrischen Gegenstand beschrieben.  Der

Blick kann sich Linien suchen, Linien die in den Raum hineinführen.

Angefangen bei dem Jungen, weiterführend über die Bedienstete

und den alten Mann zum Blumentopf. Abschließend zur Wand. Linien

die der Größe und Raumordnung der Dinge folgen. So verhält

es sich mit dem Horizont. Er bildet sich kurz unterhalb der Augen des Jungen

und der Bediensteten, ist aber nicht eindeutig festzustellen. Diese Augen

liegen auf gleicher Höhe, da sie aber über den Betrachter hinwegblicken

macht man den Horizont, somit den Standpunkt des Betrachters und seine

Augenhöhe, unmittelbar unter den Augen fest. Eine wichtige Rolle spielen

eben diese Blicke und Augen bezüglich des Betrachters. Da kein Augenkontakt

zu den frontal auf den Betrachter orientierten Personen im Bild besteht,

fühlt sich der Betrachter etwas verloren. Sein Blick kann sich nirgends

festhalten. Er verläuft möglicherweise von den hellen Punkten

des Bildes über das Gesicht des Jungen, das Gesicht der Bediensteten,

den Blumentopf, die Tischdecke, die Hand des Mannes hinweg zu den dunklen

Flächen die man genauer betrachten muß; doch bietet keiner dieser

Punkte halt. Nichts nimmt direkten Bezug zum Betrachter auf. Der Blick

des Jungen schweift über ihn hinweg, wodurch zusätzlich noch

ein leicht arroganter Touch entsteht. Die Bedienstete scheint uns anzusehen,

doch verliert sich ihr Blick ebenfalls. Zwar in Richtung des Betrachters,

aber auf den Jungen gerichtet, durch ihn hindurchblickend. In einer ebenso

melancholischen Weise wie auch der Junge durch seine scheinbare Arroganz

beschrieben ist. Der Raucher sieht nicht einmal in unsere Richtung. Sein

Blick verliert sich entlang des Zigarrenrauches zum linken Bildrand hin.

Ersichtlich ist nun daß nichts Bezug auf den Betrachter nimmt, daß

nicht einmal die Personen im Bild zueinander Bezug aufnehmen. Ihre Blicke

sind nachdenklich verloren. Sie stehen für sich allein und lassen

somit auch den Betrachter allein. Der

Blick kann sich Linien suchen, Linien die in den Raum hineinführen.

Angefangen bei dem Jungen, weiterführend über die Bedienstete

und den alten Mann zum Blumentopf. Abschließend zur Wand. Linien

die der Größe und Raumordnung der Dinge folgen. So verhält

es sich mit dem Horizont. Er bildet sich kurz unterhalb der Augen des Jungen

und der Bediensteten, ist aber nicht eindeutig festzustellen. Diese Augen

liegen auf gleicher Höhe, da sie aber über den Betrachter hinwegblicken

macht man den Horizont, somit den Standpunkt des Betrachters und seine

Augenhöhe, unmittelbar unter den Augen fest. Eine wichtige Rolle spielen

eben diese Blicke und Augen bezüglich des Betrachters. Da kein Augenkontakt

zu den frontal auf den Betrachter orientierten Personen im Bild besteht,

fühlt sich der Betrachter etwas verloren. Sein Blick kann sich nirgends

festhalten. Er verläuft möglicherweise von den hellen Punkten

des Bildes über das Gesicht des Jungen, das Gesicht der Bediensteten,

den Blumentopf, die Tischdecke, die Hand des Mannes hinweg zu den dunklen

Flächen die man genauer betrachten muß; doch bietet keiner dieser

Punkte halt. Nichts nimmt direkten Bezug zum Betrachter auf. Der Blick

des Jungen schweift über ihn hinweg, wodurch zusätzlich noch

ein leicht arroganter Touch entsteht. Die Bedienstete scheint uns anzusehen,

doch verliert sich ihr Blick ebenfalls. Zwar in Richtung des Betrachters,

aber auf den Jungen gerichtet, durch ihn hindurchblickend. In einer ebenso

melancholischen Weise wie auch der Junge durch seine scheinbare Arroganz

beschrieben ist. Der Raucher sieht nicht einmal in unsere Richtung. Sein

Blick verliert sich entlang des Zigarrenrauches zum linken Bildrand hin.

Ersichtlich ist nun daß nichts Bezug auf den Betrachter nimmt, daß

nicht einmal die Personen im Bild zueinander Bezug aufnehmen. Ihre Blicke

sind nachdenklich verloren. Sie stehen für sich allein und lassen

somit auch den Betrachter allein.

Diese melancholische, ruhige, erstarrte Stimmung wird zusätzlich von der Katze betont. Sie wendet sich von uns ab und ihrem Hinterteil zu. Ihr Putzen macht uns, durch das Wissen, daß Katzen sich nur bei Ruhe putzen, erneut auf den nachdenklichen ruhigen Stillstand des Bildes aufmerksam. Der Betrachter allerdings ist von dieser Situation distanziert, ja gar ausgeschlossen, und fühlt sich verloren. |

Diese Eindrücke

werden nicht nur durch die Anordnung der Personen und ihrer melancholischen

nachdenklichen Blicke, sondern auch durch die Wahl der Farben unterstützt.

In der Mitte stellt der Junge einen schwarzen Farbklecks dar. Er bildet

den dunklen Hauptton im Bild. Die hellen Stellen, der Frühstückstisch,

die Hand des Mannes, das Gesicht des Jungen, das Gesicht der Bediensteten

und der Blumentopf, eventuell noch der Knauf des Gewehres, bilden, wie

schon erwähnt, erste Augenfänger für den Betrachter und

akzentuieren durch ihr optisches Hervortreten auch die eigentliche dunkle

Farbwahl. Man könnte sagen; die Ausnahme bestätigt die Regel.

Die Wahl der Farbe hebt aber auch den Jungen als Hauptthema hervor. Bei

ihm sind die stärksten und reinsten Farben gewählt und er ist

am detailliertesten durch diese Farben formuliert. Die Farben sind auch

in den Bereichen Hell/Dunkel am „unvermischtesten“ ( siehe verschwommene

Farben und Farbübergänge bei der Bediensteten ), bilden somit

den stärksten Kontrast aus und ziehen große Aufmerksamkeit auf

sich. Die Farben vermischen sich eben nicht, wie sie es bei den im Hintergrund

stehenden Dingen und

Personen tun, um deren Hintergründigkeit zu betonen. Manet ist beim

Malen und Gestalten des Jungen sehr fein und sehr genau vorgegangen. Dingen und

Personen tun, um deren Hintergründigkeit zu betonen. Manet ist beim

Malen und Gestalten des Jungen sehr fein und sehr genau vorgegangen.

Die nachdenkliche, melancholische, gedämpfte Stimmung der Personen spiegelt sich in der Farbwahl wieder. Vor allem durch den dunklen Raumabschluss ( Wand ). Es entsteht durch diese Farbwahl eine gedämpfte Stimmung, aber auch eine Ruhe, die nicht nur über dunklen Ton erklärbar ist, sondern durchaus auch physisch zu begründen: Dunkle Töne tun dem Auge nicht weh, reizen es nicht. Man kann sie lange anschauen. Die hellen Akzente, die Licht von der rechten Seite her beschreiben, wirken etwas auffrischend in dieser melancholisch gedämpften Stimmung. Auch lenkt die Farbwahl den Blick des Betrachters in den Raum hinein, von der Lichtquelle her bis zum abschließenden Blumentopf. Dieser trägt erneut bei zur Auffrischung des Ganzen. Man könnte annehmen, daß er, als festes Dingsymbol sozusagen, die normal Situation beschreibt (das normale Leben, eine Pflanze verkörpert ja irgendwo auch das Leben), die, den bunten Farben nach zu urteilen, eher fröhlich ist, und läßt diese erstarrte Situation als Ausnahme erscheinen. |

| Auf dem Bild sind drei

Personen zu erkennen. Die Hauptperson ist, wie schon erkannt, der Junge.

Er ist der typische Dandy. Er verbindet Eleganz und Lässigkeit durch

seine Haltung genauso wie durch schicke, aber lockere Kleidung. Er ist,

so nimmt man an, der uneheliche Sohn Manets, den er schon des öfteren

gezeichnet und germalt hat. Die weiteren Personen sind in den Hintergrund

gerückt und damit eher unwichtig. Die Bedienstete ist eben nur eine

Bedienstete die in Gedanken verloren ist. Allerdings könnte man ihr

auch eine etwas wichtigere Rolle zusprechen, die durch die Katze im Bild

unterstützt wird. Die Katze, die das mystische und geheimnissvolle

in der Frau repräsentiert, könnte einen auf die Idee bringen,

daß dem männlichen Übergewicht im Bild ein weibliches Gegengewicht

kontrastiert werden sollte.

Der Raucher hingegen unterstützt durch seine Ruhe und sein nachdenkliches Rauchen, die Stimmung im Bild. Er bläßt den Rauch in den Raum hinein, wie es alle drei mit ihren Gedanken zu tun scheinen. Als Modell ist zunächst der Malerkollege Monet gesessen, später dann der Maler Auguste Rouselin. Durch die identifizierbaren Personen erhält das Bild auch eine biografische Dimension. Alle drei stehen, sitzen und lehnen in erstarrter, aber nicht ungemütlich scheinender Position und strahlen nachdenkliche Ruhe aus.Selbst die Katze, die zwar in putzender Bewegung  ist,

strahlt das aus. Katzen putzen sich nur, wenn es ruhig ist und sie sich

wohl fühlen. Der ungewöhnlich bunte Blumentopf verdient Beachtung.

Er hellt das Bild auf und läßt auf einen normalerweise lebhaften

Alltag schließen. Außerdem finden wir noch ein für ein

Frühstückszimmer ungewöhnlich drapiertes Waffenstillleben.

Die Spannung die hier von ausgeht ist,

strahlt das aus. Katzen putzen sich nur, wenn es ruhig ist und sie sich

wohl fühlen. Der ungewöhnlich bunte Blumentopf verdient Beachtung.

Er hellt das Bild auf und läßt auf einen normalerweise lebhaften

Alltag schließen. Außerdem finden wir noch ein für ein

Frühstückszimmer ungewöhnlich drapiertes Waffenstillleben.

Die Spannung die hier von ausgeht wurde schon beschrieben, ebenso die Kullissenhaftigkeit, Theatralik der

ganzen Situation. Man könnte es hier noch in Verbindung bringen mit

dem Charakter des Hausherren. Es ist ein Versatzstück für militärsche

Ordnung, eventuell Erziehung, da die Waffen wie Requisiten für den

Jungen wirken. Historisch orientiert. Auch könnte das Gewehr zur Jagd

dienen, was in Frankreich ein bürgerliches Recht ist. Natürlich

bietet nicht nur das Waffenstillleben

wurde schon beschrieben, ebenso die Kullissenhaftigkeit, Theatralik der

ganzen Situation. Man könnte es hier noch in Verbindung bringen mit

dem Charakter des Hausherren. Es ist ein Versatzstück für militärsche

Ordnung, eventuell Erziehung, da die Waffen wie Requisiten für den

Jungen wirken. Historisch orientiert. Auch könnte das Gewehr zur Jagd

dienen, was in Frankreich ein bürgerliches Recht ist. Natürlich

bietet nicht nur das Waffenstillleben Rückschlüsse auf einen gut Bürgerlichen, wohlhabenden Familienstand.

Der junge Dandy, wie schon erwähnt, eine gehaltene Bedienstete und

das üppige Frühstück. Austern mit Zitrone, Kaffee und ein

scheinbar alkoholisches Getränk stehen für guten Geschmack und

französischem Gourmetverhalten gehobenen Standes.

Rückschlüsse auf einen gut Bürgerlichen, wohlhabenden Familienstand.

Der junge Dandy, wie schon erwähnt, eine gehaltene Bedienstete und

das üppige Frühstück. Austern mit Zitrone, Kaffee und ein

scheinbar alkoholisches Getränk stehen für guten Geschmack und

französischem Gourmetverhalten gehobenen Standes. |

| Alles in allem zeigen

uns diese Bildgegenstände in ihrem Zusammenwirken durch Farbe und

in ihrer Anordnung einen scheinbar geregelten, ordentlichen und geschmackvollen

Haushalt, in dem für einen Moment -den meiner Meinung nach Manet perfekt

zum Ausdruck gebracht hat- der Zwang zur stilvollen Repräsentation,

wie man ihn halt so empfindet als gut bürgerlicher Franzose, umgewandelt

wird in einen kurzen melancholischen Moment, der zur Besinnung und zur

Konzentrarion auf sich, nach Innen, führt. Die Außenwelt gerät

für einen Moment in Vergessenheit.

Genau das passiert auch, wie am Anfang gemutmaßt, mit dem Betrachter. |

| Literatur:

Manet bis Van Gogh, Hugo von Tschudi und der Kampf um die Moderne; Herrausgegeben von Johann Georg Prinz von Hohenzollern und Peter- Klaus Schuster; Prestelverlag, Katalog zur Austellung 1996-1997. |